编者按:今年,是全面赋予设区的市地方立法权十周年。回望这十年,郑州人大坚持以习近平法治思想为指引,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,将全过程人民民主贯穿立法工作始终,出台了一批立足国家战略、切合地方实际、呼应时代需求、饱含民生温度的地方性法规,发挥了法治在市域治理体系和治理能力现代化中的重要作用,在全国地方立法实践中积累了郑州经验。为充分展示十年来我市开展地方立法的生动实践,特推出《良法善治谱写新征程中立法新篇章》,展现我市地方立法工作的特色亮点和法治图景。

“法者,治之端也。”法治是中国式现代化的重要保障。

2015年,十二届全国人大三次会议对立法法进行修改,赋予所有设区的市地方立法权,这是我国地方立法体制的重要完善,也是国家治理方式的重大变革。

十年来,郑州市人大及其常委会立足我市实际,积极探索实践,用足用好地方立法权限,以法治的力量助推经济社会高质量发展,不断擦亮人民群众生活的“幸福底色”,在中国特色社会主义法治进程中写下浓墨重彩的一笔。

2025年4月2日,河南省十四届人大常委会第十五次会议审查批准了《郑州市地方立法条例》,自2025年5月1日起施行。

聚焦重点 护航经济社会高质量发展

民之所盼,法之所向;民有所呼,法有所应。

从市域治理的精细雕琢到烟火人间的温情保障,从青山绿水的精心守护到文脉赓续的匠心传承,一件件凸显责任担当、民生情怀的良法不断问世,承载着老百姓现实和美好的生活愿景,一件件地方治理急需、人民群众期盼的法规密集出台,展现出新时代立法工作奋发有为的崭新气象。

大气作为“非选择性消费品”,关系每个人的身体健康和生活质量。常委会制定大气污染防治条例,并先后两次修改,吹响了“向污染宣战”的号角,实现了法律效果和社会效果的统一,让绿城更美更绿;古树名木是自然界与前人保留下来的珍贵遗产,具有重要的历史、文化、生态和科研价值。常委会提出“像保护文物一样保护大树”,制定古树名木及古树后备资源保护条例,努力营造人与自然和谐共生的生态环境。

城市更新,方兴日盛。加快转变特大城市发展方式,制定全国地市级首批、全省首部城市更新条例,强化更新规划引领,加强项目实施管理,实现城市更新迭代,向“新”成长。城市更新条例获评全省人大系统“出彩工作”,入选国家住房和城乡建设部城市更新行动第三批可复制经验做法清单,面向全国推广。

2023年10月8日上午,魏东副主任带队赴二七区就《郑州市城市更新条例(草案)》开展立法调研。

物业管理与百姓生活息息相关,制定物业管理条例,围绕人民群众反映集中的老旧小区改造、公共收益监管等作以规定,推动社会治理和服务重心向基层下移,构建党建引领下的社区治理体系。

法安天下、德润人心。文明行为促进条例将社会主义核心价值观的相关要求转化为具有约束力的法律规范,推进法治德治有机结合,得到全国人大常委会《法制工作简报》的通报表扬。

悠悠文脉,生生不息。今年5月,习近平总书记在河南考察时强调,“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”。商都遗址是郑州城市的根脉、文脉所在,见证了郑州3600年城址不移、文脉不断、人脉不息。常委会制定商代都城遗址保护条例,用刚性条款筑牢保护防线,用柔性措施激活传承活力,让历史文化和现代文明交相辉映,留住城市记忆,增强文化自信。

2025年2月24日下午,市人大常委会副主任魏东带领部分市人大代表,赴商代都城遗址开展立法调研。

守正创新 不断提升地方立法质效

“法治兴则国兴,法治强则国强”。加强立法制度建设,是规范和保障地方立法高效有序、实现良法善治的基础性工作。市人大常委会不断创新立法形式,深入践行全过程人民民主,使我市地方立法体制机制更加顺畅高效,立法质量和效率显著提升。

区域协同立法实现开篇破题。蜿蜒流淌的贾鲁河,是郑州人民的母亲河,滋养着郑州域内超过三分之一的土地。“水污染防治和河道规划建设方面,要考虑制定统一的政策措施”“水生态修复方面,要加强区域相互借鉴与协作”……2024年4月16日至18日,贾鲁河保护协同立法第一次集中研讨会在郑州召开。这是我市在协同立法领域的首次探索和尝试,由省人大常委会统筹指导,联合开封、许昌、周口市人大常委会一体进行,形成全流域、可持续保护合力,让立法更具系统性、针对性、实效性、协同性。

2024年4月17日至19日,省人大常委会在我市开展贾鲁河保护四市协同立法调研和集中研讨活动。

立法“小切口”撬动治理“大文章”。“天下有定理而无定法”,相对于结构完整、调整内容广泛的大块头鸿篇巨制,“小切口”立法注重小处着手、聚焦关键问题,更能彰显实效。规范城市客运行为若干规定、不动产登记服务等法规通过切小题目、切细内容、切准特色、切实措施,有效解决了关系人民群众切身利益的难点问题,更加契合新时代对立法工作提出的新要求,体现出鲜明的地方特色。

基层立法联系点让法规更接地气更具实效。基层立法联系点以其上连人大、下接地气的独特优势,被形象地称为立法“直通车”“连心桥”。2019年3月,市人大常委会被确定为省人大常委会基层立法联系点。2020年6月,市人大在全市范围内首批确定21家单位作为市人大常委会基层立法联系点。此后经过两次扩容提质优化,如今,全市共有省、市基层立法联系点43个,实现了立法联系点“全链条”运行、“全方位”保障、“全过程”参与工作机制。多年来,基层立法联系点认真做好70余部法律法规草案征求意见工作,通过各种方式征求基层群众意见建议1600条,400余条意见建议被不同程度采纳吸收,成为高质量立法的“源头活水”。基层立法联系点功能也从参与立法向民生改善、社会治理和法治建设不断延伸,充分展现了接地气、察民情、聚民智的人大制度优势,为助推基层社会治理注入新动能。

听民声纳民意,全过程人民民主“落地有声”。“民主”与“民心”相通,“民声”与“民生”相应。市人大常委会在地方立法中深入推进“开门立法”,集万民之智,纳百家之言,从传统的立法座谈会、论证会、基层调查研究,到新型的公开征集立法建议项目、委托起草法规草案、举行立法听证会、立法效果评估、问卷调查等,立法成为全过程倾听民声、体察民情、汇集民智、凝聚共识的过程,科学立法、民主立法的路子越走越宽,全过程人民民主“落地有声”。

2024年7月24日下午,市人大常委会副主任魏东带队赴新郑市龙湖镇,为新设立的龙湖镇人民政府基层立法联系点授牌,并就《郑州市住房租赁管理条例(草案审议修改稿)》征求意见。

坚定“法之必行”,增强社会治理效能

“天下之事,不难于立法,而难于法之必行。”地方立法作为国家法律、行政法规的重要补充,最主要的职能是解决好法治通达群众、通达基层的“最后一公里”问题。

2024年“十一”国庆期间,正值《郑州市双槐树遗址保护条例》正式实施,市人大常委会联合相关部门举行双槐树考古遗址开放日宣传活动,利用河洛大鼓等传统地方曲种宣传条例,切实提升公众参与的体验感和实效性。中央电视台《新闻直播间》、中国之声《新闻进行时》等栏目对此专门作了报道。

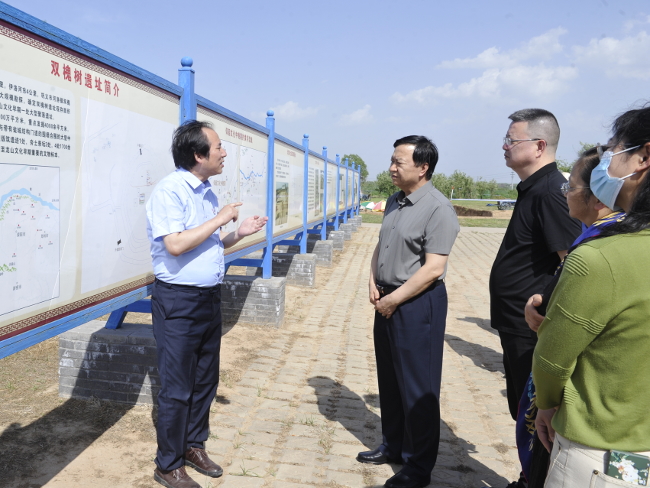

2024年4月25日,市人大常委会主任周富强到巩义市调研双槐树遗址保护工作。市人大常委会副主任魏东参加调研。

2025年6月,郑州市公布城市更新计划,以"三区十片、两轴多带"为核心抓手,2025年城市更新领域计划完成投资2000亿元,占到2024年郑州市GDP的13%,力度空前,潜力无限!

加强宣传,讲好地方立法民主故事。普法是法治的基础。常委会坚持立法与普法相结合,在立项、调研、起草、审议、公布各个环节,通过开设媒体专栏、线上线下互动、召开新闻发布会等形式,宣传立法的背景、内容、意义,强化立法全过程宣传解读,努力使立法过程成为宣传普及法规、增强法治观念的过程。出台普法工作决议,强化“谁执法谁普法”责任制落实,真正让法规从文本走向生活、从规矩变成习惯,当群众真切感受到“立法就在身边”,尊法学法守法用法的社会氛围日益浓厚。

加强监督,确保法规全面有效实施。“法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。”条例的制定出台只是加强和改进相关工作的契机,常委会召开实施动员会、培训宣讲等方式,要求法规主管机关建立健全执法工作机制、法规配套措施年内出台报告制度,使条例规定的各项措施落实到位。明确法规实施满一年的,应当报告法规实施情况,法规实施满三年的,可以进行立法后评估。常委会综合运用听取审议报告、执法检查、专题询问、专题调研等方式,对新制定法规实施情况开展全面检查监督,确保良法得以善治,法治成果人民共享。

2024年9月5日上午,市人大常委会在市政府新闻发布厅召开《郑州市双槐树遗址保护条例》专题新闻发布会。

十年探索、十年嬗变,法治的脚步从不止于此。市人大常委会将深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神,聚焦“两高四着力”,让立法工作与时代同频,与人民同心,让法治更好地体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造,为推动人工作高质量发展、谱写中国式现代化郑州篇章贡献立法力量!

|